同窓生の活躍

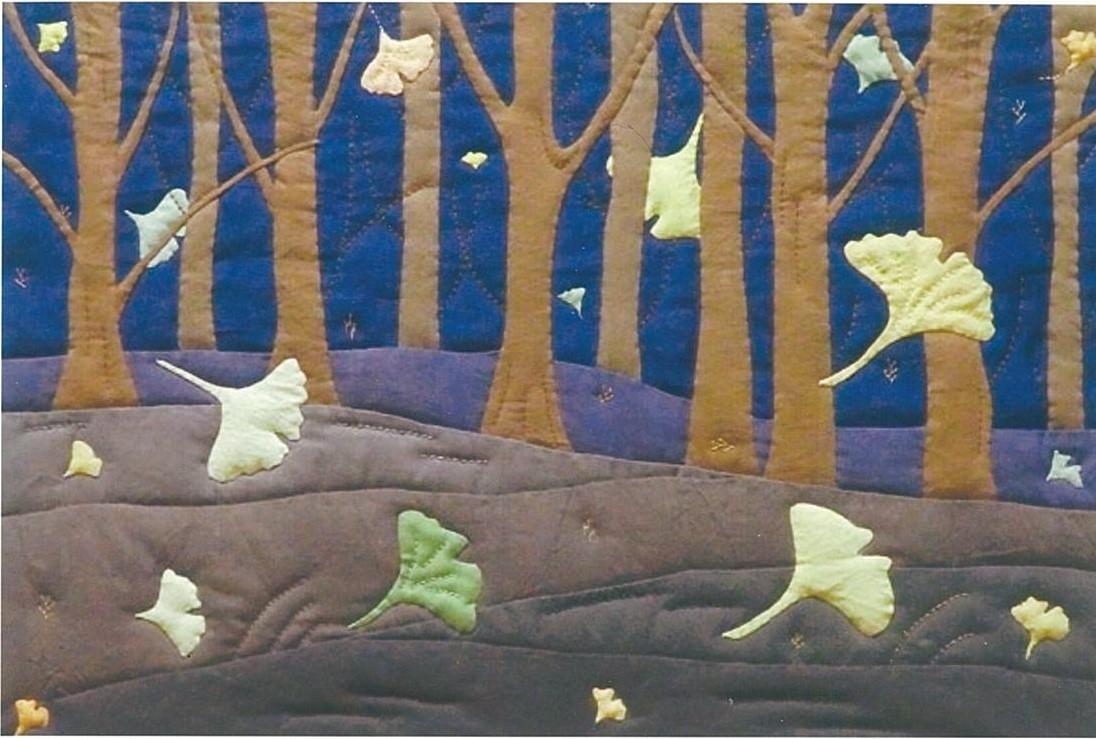

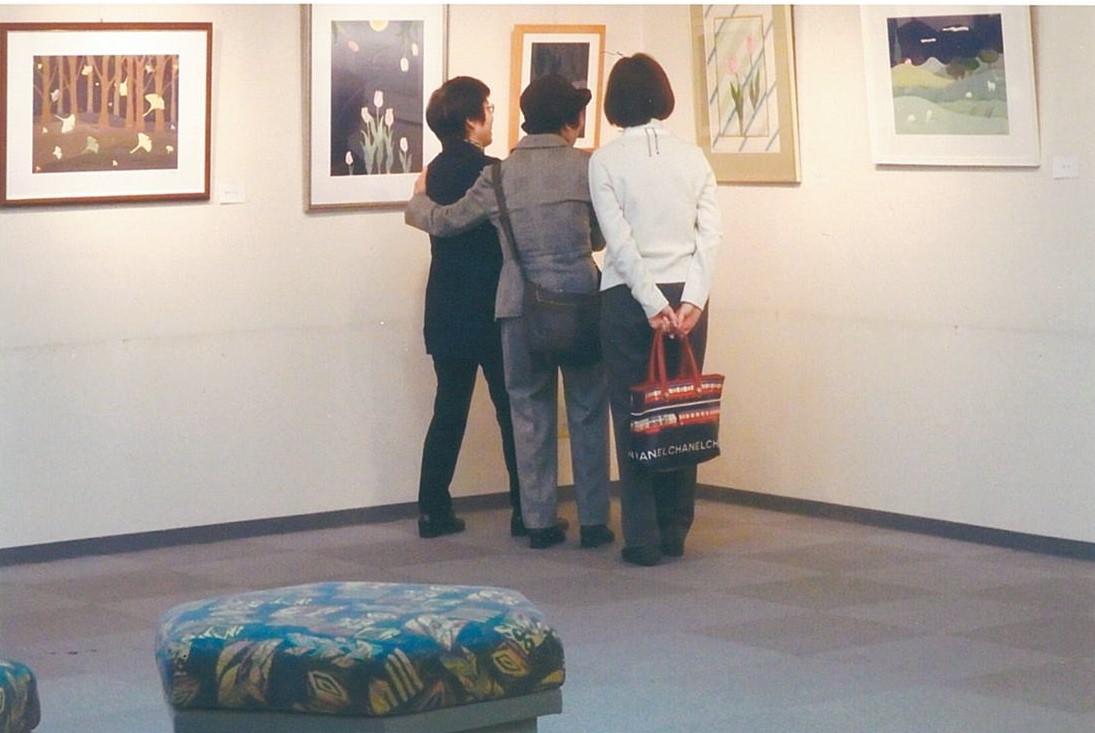

キルト作家 パッチワークキルター 水口 久美子さん

プロフィール

| 1936年2月 | 名古屋市東区で生まれ、五人兄弟の一番上 市立葵小学校 市立あずま中学校 市立菊里高等学校 |

|---|---|

| 1954年 | 椙山女学園大学家政学部被服学科入学 |

| 1958年 | 被服科6回生として卒業 大学卒業後 大和紡績株式会社 稲沢工場に入社 工場併設の高等学校の教師として勤務 |

| 1963年 | 11月結婚 会社を退社 関西にて生活 |

| 1964年~67年 | 二児を出産 子育てに専念 その間 転勤で東京 舞鶴 横浜 等で生活 |

| 1973年 | クリスマスに日本キリスト教団 京都教会で洗礼を受ける |

| 1974年 | 京都中山手芸研究所に入門 手芸全般を習得 |

| 1976年 | 手芸教室を開設しながら、師範コースを卒業 |

| 1977年5月 | ヒッポ文庫を開設 自宅を開放して、絵本の読み聞かせと貸し出し 週一日、午後1時半から6時半まで |

| 1978年以後 | パッチワークスクール等で、本格的にパッチワークを学ぶ 大丸名谷店で「モラとアップリケ」教室開設 |

| 1988年 | 研究所を退会、フリーになり「アトリエスプール」を設立 パッチワーク、アップリケなどの教室を展開 米倉健史氏のキルトアート展(大丸梅田店で開催)で染め布の作品に感銘を受ける |

| 1989年 | 米倉健史氏に師事を仰ぐため、キルトアート工房のデザイン教室に入門 |

| 1992年1月 | デザイン教室閉鎖に伴い独立 季節の移ろういとなみの中、日々生活しながら眼に映るもの、耳にこだまするもの、心に触れるもの、鳥の羽ばたき、風のささやき、雨音、光の輝き、そして自然の中に咲く花たち、それらをいつも心に留めて、なにかの形でその思いを表現したいと絵を描き、デザインとして自ら布をイメージに合わせて染めアップリケキルトを制作 それら作品を「布絵」又は「Fabric Art」として発表 パッチワークキルトも同時に制作 キルトアート展、キルトアートグループ展、パッチワークキルト展 染め布によるメッセージ展、トールペインティング、木彫との合同展 ポーセリンペインターの木村瀬子氏とは数回ジョイント展を、企画展も含めて展開 ポプリンホビークラブ、自宅などの教室で技術指導に当たる |

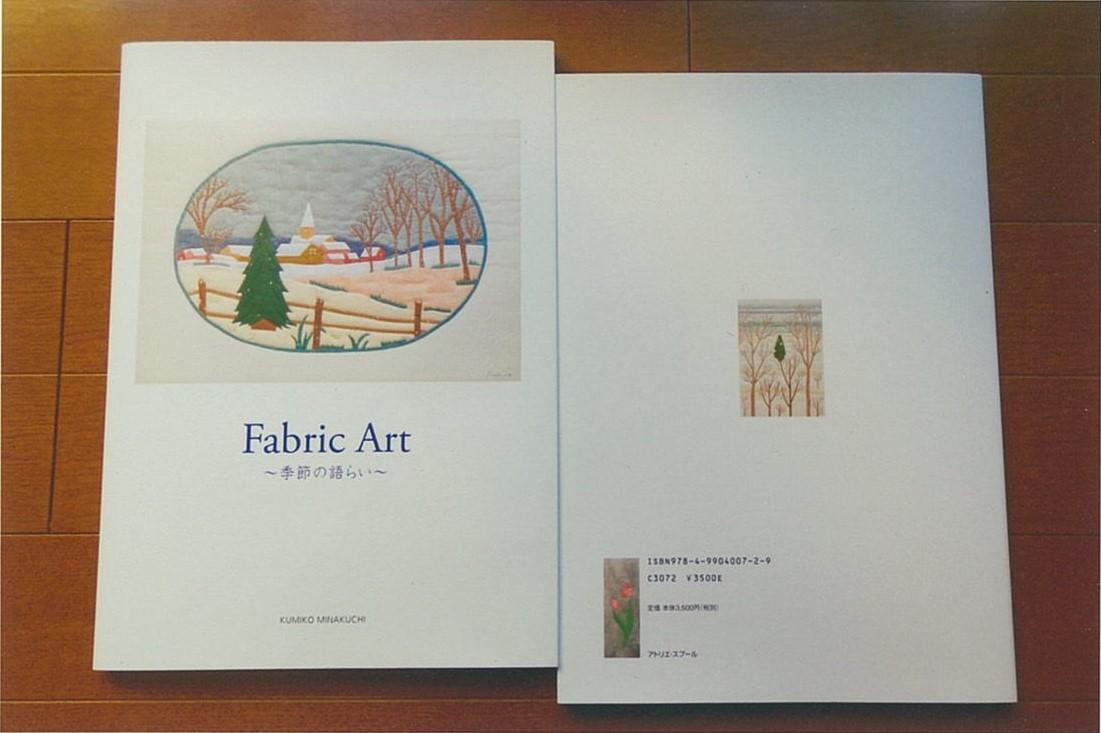

| 2013年 | 作品集「Fabric Art ~季節の語らい~」を出版 毎年、秋に作品展を開催。 おいてゆく身、少しでも元気でいたい、頭を働かせたいとぼけ防止の為に |

2009年5月から毎日プログを書くことを日課とする。

Facebook twitter も登録

http://a-spool.blogspot.jp(ブログ)

http://www.a-spool.com (ホームページ)

子ども文庫は現在も継続中

椙山の思い出

卒業して半世紀が過ぎました。

2回生の時、4回生の方達と北海道へ旅したことは今でも懐かしく思いだします。

当時は生徒の数も少なく、クラブ活動はなく(高校から来た方でクラブ活動なさっていた方は繋がりがあった様子でしたが)ただ、家と学校との往復の日々が殆どでした。

当時、指導してくださった先生方と特にお若い先生とは友達のように身近に接することができ、いろんなことを話し、相談にのって戴き、あの当時が懐かしく光がキラキラ舞って、まさに青春時代でした。

同窓会に対して、同窓生に向けて

卒業して以来、母校を訪ねる機会もなく日々過ごしてきました。私たちの時代、高校に行くことすら難しい時代でした。中学のクラスで高校に入学したのはほんの一握り、10人ほどでした。菊里高校へ入学して、それは素晴らしい日々でした。当時では考えられないほど自由でいろんな設備が完備されて、思い出の深い3年間でした。時代の流れの中で新しいものを吸収していく躍動感がありました。

さて中学という段階で、この時代は大学までいく必要はない、花嫁修業して嫁に行くというのが親の考えでした。その中で両親の反対を押し切ってもがいて通った椙山

まだ、現在のような大学としての設備は整っていなかったように思いますが、それでも何かをしたいという気持ちで学生生活を送りました。

卒業してから、なにかとても縁遠い存在になっていったのが残念でした。

在校生に向けて

とにかく前向きに生きてください。

つらい事も悲しいことも多々ありますが、希望を持ち続ければ希望の先には光があります。光が見えてきます。また学生時代にしかできないことも沢山あります。

自分の好きなことやりたいことを見つけてください。そしてそれにむかって勇気を持って挑戦してください。

それと同時に若き日に培った人とのお付き合いが生きてきます。人脈はなににも勝る財産となります。お友達を大切に、よき交友関係を培って下さい

そしてまわりの人を大切に思いやりを持つことを忘れずに。学生生活を楽しんでください。